Informare

Xadago®, terapia in fase di valutazione nel trattamento dei pazienti con Malattia di Parkinson, in fase iniziale e/o medio-avanzato.

- PDUFA date by [December 29, 2015] -

Milan, Italy, 2 Marzo 2015

Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron"), azienda che si dedica alla ricerca e sviluppo di terapie innovative nell’ambito del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del dolore, e il suo partner Zambon S.p.A., azienda internazionale fortemente impegnata nell’area terapeutica del SNC, annunciano oggi che la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (New Drug Application, NDA) di Xadago® (Safinamide) negli Stati Uniti è stata accettata da parte della Food and Drug Administration (FDA).

In conformità al Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), l’FDA ha indicato come data per il completamento della valutazione del dossier di Safinamide il 29 Dicembre, 2015 L’NDA riguarda l’uso di Xadago® (safinamide) come terapia aggiuntiva in pazienti con Malattia di Parkinson, sia in fase iniziale sia in stadio medio-avanzato, che non sono ade-guatamente controllati dal trattamento attuale.

"L’accettazione dell’NDA è basata su informazioni importanti ricevute dall’FDA negli ultimi mesi. Questa decisione indica che il processo di valutazione della completa efficacia e sicurezza di Xadago® può proseguire rapidamente, consentendo così al prodotto di essere disponibile sul mercato americano per i pazienti con questa patologia.” commenta Ravi Anannd, CEO di Newron.

"Se Xadago® verrà approvato dall’FDA, sarà un’opzione terapeutica di add-on, innovativa e di nuova generazione, per tutti i pazienti nei diversi stadi della MP". "Siamo nella fase finale di negoziazione con potenziali partner americani interessati a Xadago®", commenta Maurizio Castorina, Amministratore Delegato Zambon SpA. "e conseguentemente all’approvazione da parte dell’FDA, Zambon commercializzerà questa New Chemical Entity con il partner nel primo trimestre del 2016".

L’accettazione dell’NDA da parte dell’ente regolatorio americano arriva a seguito dell’approvazione della Commissione Europea di Xadago® del 24 febbraio 2015.

Leggi il Comunicato Stampa completo

Fonte: Zambon

Indirizzo internet: http://www.zambongroup.com/it/zc-zcomunicat/zc-zcnews/entry/0/221/125/news.html

La terapia DBS è indicata per tutti i pazienti?

Normalmente i neurologi prendono in considerazione la terapia DBS per pazienti che, malgrado il trattamento farmacologico ottimizzato, cominciano a vivere

situazioni di disabilità significativa, quando sintomi come le fluttuazioni motorie (i cosiddetti periodi “off”) e la discinesia interferiscono con le normali attività

quotidiane (ad es. tenere in mano un bicchiere o camminare). Oppure si orientano verso la stimolazione cerebrale profonda quando i farmaci cominciano ad essere associati a effetti collaterali intollerabili. Non tutte le persone affette dalla malattia di Parkinson possiedono però i requisiti per essere sottoposti alla terapia DBS.

Forme atipiche di malattia di Parkinson, alcune malattie psichiatriche, l’assenza di risposta alla levodopa, ecc. possono essere fattori di controindicazione a questa terapia.

Soltanto un gruppo multidisciplinare composto da neurologi, neurochirurghi, neuropsicologi e assistenti sanitari può stabilire se un paziente possiede tutti i

requisiti per la procedura d’impianto.

Si tratta di un nuovo tipo di trattamento della malattia di Parkinson?

No. 60 anni fa, negli anni cinquanta del secolo scorso, è stato inventato il primo pacemaker. Applicando la tecnologia dei pacemaker ai disturbi neurologici, è

stata poi sviluppata in Francia la tecnologia di stimolazione cerebrale profonda.

La terapia DBS è stata applicata per la prima volta in Europa nel 1987 per il trattamento del tremore essenziale ed è stata approvata per la malattia di Parkinson in fase avanzata nel 1998. Da allora, la tecnica chirurgica è notevolmente migliorata e oggi è disponibile una nuova generazione di dispositivi.. In tutto il mondo più di 75.000 pazienti hanno scelto di ricorrere alla terapia DBS per la malattia di

Parkinson, il tremore essenziale e la distonia.

Qual è la percentuale di successo della terapia DBS?

Il miglioramento medio dei sintomi motori varia tra il 50% ed il 70% con fino a 5,1 ore aggiuntive di priodi “on” al giono rispetto alla sola terapia farmacologica, con periodi prolungati durante il giorno in cui i sintomi motori della malattia di Parkinson non si manifestano. Questo miglioramento consente a molti pazienti di riacquistare la capacità di svolgere normali attività quotidiane, aumentando anche

significativamente la qualità della vita.

In che modo è possibile sapere se si possiedono tutti i requisiti per potere essere sottoposti alla terapia DBS?

Quando prende in esame i possibili trattamenti, il paziente deve in primo luogo rivolgersi al neurologo per conoscere tutte le alternative terapeutiche disponibili, in modo da essere certo di scegliere la soluzione più indicata per il proprio caso. Se il neurologo decide di orientarsi verso la terapia DBS, deve semplicemente scorrere una check list, che indica se è possibile prescrivere il trattamento al paziente. Il paziente, in collaborazione con il neurologo, può decidere se la terapia DBS è la soluzione giusta in quel momento.

Un paziente che soffre di (gravi) problemi psicologici dovuti a ragioni diverse può sottoporsi alla terapia DBS?

Sì, può ancora essere un potenziale candidato alla terapia DBS. Tuttavia, dal momento che è importante che i problemi psicologici siano trattati prima di iniziare la terapia, dovrà esaminare la questione a fondo con il neurologo.

L’intervento è doloroso?

Il cervello in sé non è sensibile al dolore, quindi l’intervento non è doloroso.

L’operazione si svolge in due fasi: la prima parte della procedura, vale a dire il posizionamento degli elettrocateteri nel cervello, può essere eseguita in anestesia generale o applicando un anestetico locale sulla zona del cuoio capelluto in cui saranno inseriti gli elettrocateteri. Questa parte dell’intervento si svolge con l’ausilio di tecnologia estremamente all’avanguardia, in grado di posizionare gli elettrocateteri in determinate zone cerebrali, individuate con estrema precisione.

La seconda fase prevede l’impianto del neurostimolatore nell’area del torace o dell’addome e il collegamento degli elettrocateteri a un sottile filo di prolunga

posizionato sotto la cute, rendendo invisibile l’intero sistema. Questa fase viene eseguita in anestesia generale. Successivamente il paziente dovrà restare in ospedale per un breve periodo (1-4 giorni) per riprendersi dall’intervento. A seconda dell’ospedale, il neurostimolatore sarà

programmato immediatamente o dopo un paio di settimane. In ogni caso, la programmazione sarà sempre personalizzata, in base alle esigenze

cliniche del paziente, nell’arco di alcune settimane dall’intervento.

La terapia DBS potrebbe causare danni al tessuto cerebrale?

Uno dei principali vantaggi della terapia DBS rispetto alle prime procedure chirurgiche è che i tessuti nervosi cerebrali non vengono danneggiati

dallo stimolo elettrico. Al contrario, lo stimolo interrompe o riduce i segnali elettrici prodotti dal cervello, che causano i sintomi della malattia di

Parkinson. Il processo è inoltre reversibile in qualsiasi momento.

Viene percepita la stimolazione?

Molte persone con un sistema DBS non avvertono per nulla la stimolazione, altre possono percepire una breve sensazione di formicolio all’accensione

del dispositivo.

I sintomi miglioreranno subito dopo l’intervento?

Di solito il sistema DBS non viene attivato prima di alcune settimane dall’intervento. A quel punto i sintomi dovrebbero ridursi. Normalmente si

ottengono risultati ottimali soltanto dopo varie sessioni di programmazione tra il paziente e il medico incaricato di programmare il dispositivo. Questo

processo può richiedere settimane e, a volte, anche mesi.

Qual è la durata del neurostimolatore?

A seconda del modello utilizzato e della quantità di stimolazione elettrica necessaria per il controllo dei sintomi specifici del paziente, la batteria

che alimenta il neurostimolatore può durare da 3 a 9 anni. Quando si deve sostituire la batteria, si riapre l’incisione praticata sullo stimolatore

in anestesia locale e si rimuove il dispositivo. Viene sostituita soltanto la batteria, semplicemente collegando la nuova batteria ai fili già

presenti.

La terapia DBS è permanente?

La terapia DBS è regolabile e la stimolazione può quindi essere modificata nel corso del tempo per mantenere il controllo sui sintomi specifici del

paziente. È anche possibile disattivare o rimuovere il sistema, qualora lo si ritenesse necessario.

Diario di bordo: primo giorno.

Sveglia ore 4:30

Doccia e duello all'ultimo sangue con lenti a contatto, le quali si rifiutavano di entrare nell'occhio.

La motivazione era valida: i tuoi occhi sono due fessure fisicamente non c'è spazio per entrare!

Alla fine troviamo l'accordo e piazzo le lenti.

Ultimi ritocchi al bagaglio. Ho deciso di viaggiare leggero. ... cavolo al trolley scoppiano le ruote da quanto è

peso!

Colazione leggera. ... come il trolley:cappuccino, brioche alla crema, bombolone alla crema. Ingerito il kit per il colpo di sonno mi metto alla guida.

Le fedeli guardie svizzere mi piantonano anche in macchina.

Viaggio tranquillo e rilassante, la fedele Renault sfreccia rispettosa dei limiti tra una selva di tir, bilici, bisarche e cisterne! La guardia svizzera seduta sul sedile anteriore esulta e si lascia andare a danze tradizionali svizzere, per festeggiare l'arrivo a destinazione ... ho come la vaga sensazione che non sia

proprio rilassata quando alla guida c'è il figlio!

Giunti al villaggio vacanze faccio il check in dove mi consegnano il bracciale .... ancora non ho trovato dove striscarlo ma credo serva per pagare essendo un allinclusive!

Uno strano animatore in camice bianco mi pone un'infinità di domande e poi mi fa fare una serie di esercizi ginnici di scarso valore tecnico. Il punteggio sarà basso. .. il coefficiente di difficoltà era pari allo zero!

Mi viene assegnata la stanza e per ambientarmi meglio penso bene di testare la resistenza della mensola porta TV con una sonora e fragorosa testata. Appena la stanza ed il mobilio si fermano, grazie al soccorso delle fedeli guardie svizzere, che continuano a piantonarmi con espressione gaudiosa e giuliva, dispongo nel capiente armadio a sei ante i 4 straccetti che ho portato: svuoto il trolley dispongo tutto nell'armadio,

prendo l'armadio e lo infilo nel trolley......

Un'avvenente animatrice, anche lei vestita di bianco mi consegna con fare premuroso e gentile il ricco

pranzo. Difendo il pasto dall'assalto delle guardie svizzere che con la scusa di controllare se è avvelenato si lanciano sul mio pasto travolti ed inebriati dal vortice di profumi che si elevano dalle innumerevoli portate disposte con arte e con gusto.

Sdegnate per l'affronto le G.S. se ne vanno con amplificate sul volto espressioni di gioia e letizia!

Trascorro il pomeriggio a conoscere tutti i segreti della mia nuova enorme magione, guardando con deferente rispetto la suddetta mensola che troneggia ancora salda ed impavida nonostante il sonoro colpo da me inflittole.

Un'altra avvenente animatrice mi consegna la cena. ..... sinceramente mi manca un po ' la lotta con le G.S. mangio fino a sazietà. .....

Adesso interrompono il racconto quello che succede da adesso in poi è sottoposto a censura!

A domani.

Diario di bordo: secondo giorno.

Beh per non perdere le buone e sane abitudini conquistate negli ultimi mesi e per godere appieno delle innumerevoli ed mirabolanrti attrazioni di cui è dotata la struttura, alle 5:30 sveglio … occhi sbarrati da fare invidia ad un gufo reale!

OK nello spirito di ottimizzazione e per combattere la crisi, sprecare anche il tempo mi sembra irrispettoso, mi alzo. Sfrutto l'abbondante vantaggio che ho nei confronti dei compagni di crociera e ne approfitto per radermi la barba.

OK sfilo l'armadio dal trolley, recupero il necessario per radermi e mi accingo ad operare. Mi posiziono davanti allo specchio ed ho la netta sensazione che ci sia qualcosa che non va! Se mi devo radere la barba, che notoriamente si trova sulla faccia.... perché mi vedo il petto riflesso nello specchio?

OK eseguo due calcoli trigonometrici per valutare il giusto coefficiente di rifrazione per far si che sullo specchio appaia la mia faccia ed arrivo alla conclusione che devo abbassarmi. Assumo la posizione da lottatore di Sumo, ma per aumentare lo spettacolo e dovendomi radere, non tengo neanche le mani sulle

ginocchia.

Un lieve fastidio ai quadricipiti dovrebbe farmi da monito....decido di ignorarlo.

Apro lo scintillante nuovo tubo di schiuma da barba, agito, esercito una lieve pressione sull'erogatore … niente. Aumento la forza e ripeto ... niente … Aumento la forza e ripeto ... niente ... Aumento la forza e ripeto. Un getto di schiuma fuoriesce impetuoso sfiora la mano deputata ad accoglierlo e si schianta al suolo ... senza fare rumore ... ma imbrattando in maniera inversamente proporzionale al rumore fatto!

Cerco di uscire dalla posizione del lottatore di Sumo e qui un tarlo mi si insinua nel cervello.... ho il sentore che la posizione non è delle più comode …

Raccolgo con maestria l'abbondante nevicata, a questo punto l'intero pavimento del lussuoso bagno è ricoperto di un sottile strato vagamente bianco ma decisamente appiccicoso.

Decido di affrontare un avversario alla volta: adesso mi rado.

Assumo nuovamente la posizione del lottatore di sumo con variante. Miro con occhio da cecchino e sparo un nuovo getto di schiuma, Centro! Stendo la schiuma da barba sul volto ed avverto delle sonore fitte alle gambe! Vista la mia manualità e flessibilità opto per un progetto semplice e minimalista: basette lunghe, curve e sfilate; pizzetto sottile svuotato ed interrotto! Eseguo nel men che non si dica tutte le postazioni necessarie per una corretta e duratura rasatura. Fatto! In preda agli spasmi di dolore controllo l'orologio: 6:40!

OK per proseguire nelle mirabolanti avventure decido di fare anche la doccia. Riesco con immani sofferenze a riaquistare la posizione eretta, o quasi (ora fare il miracolo di raddrizzare anche la schiena mi sembra eccessivo). Camminando a fatica per i dolori alle gambe, preparo l'accappatoio in micro fibra e tutti i

prodotti per la doccia. Trovandosi tra il bidet ed il WC, la doccia e non avendo la benché minima protezione, neanche il piatto doccia mi balena l'idea che inumidirò un po' il bagno.

Tiro con cautela la leva del miscelatore ed un caldo e vigoroso getto d'acqua calda si infrange sul mio corpo!

La sensazione di piacere contribuisce a lenire il dolore alle gambe ... socchiudo gli occhi!

Quando li riapro un particolare attira la mia attenzione: un'onda anomala pari a tutta la superficie del piacimento del bagno si sta dirigendo velocemente verso la porta! Stoicamente ignorando i morsi del pitbull che ancora ho attaccato ai quadricipiti con un balzo degno del miglior saltatore in lungo, mi frappongo tra l'onda e la porta. Improvviso un frangiflutti con ciabatte, asciugamano, maglietta e mutande!

Grazie a Nettuno riesco a contenere l'onda all'interno del bagno! Stabilizzato la situazione de ido di terminare la mia doccia. Rilassato come una bistecca in una vasca di squali, termino la doccia.

Terminato indosso il mio accappatoio! Inserisco la mano sinistra nella corrispondente manica e l'infernale attrezzo mi cinge in un affettuoso abbraccio. Ingaggio un corpo a corpo con l'accappatoio, saltando, piroettando, disegnando splendide figure degne della coppia più affiatata di nuoto sincronizzato! Al

termine dell'esibizione mi tributo una standing ovation e cerco di recuperare fiato, visto che sono in evidente debito d'ossigeno.

Mi vesto in precario equilibrio ed ESCO dal bagno. 7:30!

L'ennesima avvenente animatrice, vestita di bianco (al termine vacanza nel modulo dei suggerimenti consiglierò l'utilizzo di divise un po' meno.....come dire.....ospedaliere!), mi illustra con fornite ed accattivanti parole le meraviglie e le ghiottonerie offerte per la colazione.

La smisurata scelta di portate mi mette in imbarazzo, alla fine opto per un confortante e rassicurante: caffè latte e biscotti!

La regale colazione mi viene servita con tutte le onoreficenze solitamente riservate a teste coronate.

Immergo uno ad uno i ricchi e friabili frollini (4) nel profumato e caldo nettare di mucca impreziosito dal nero oro brasiliano!

Rigenerato e sazio termino la colazione. Da buon amico di una dentista la prima cosa che penso di fare è: lavare i denti!

Entro in bagno con passo deciso e sicuro e … come Alonso che affronta un tornante, sotto una battente pioggia, con gomme da asciutto e senza frenare, cado vittima dell'acqua plaining e rischio di schiantarmi contro la parete opposta del bagno! Mi ero dimenticato delle condizioni del bagno dopo la doccia …

Verifico con attenzione di essere in piedi ed intero e con molta cautela mi ancoro al lavandino e mi lavo i denti.

Esco dal bagno e mi riperometto di non rimetterci piede fino a tarda sera.

La mattinata scorre bene e veloce impegnato nelle innumerevoli attività ricreative che la struttura propone.

In uno dei rari momenti in cui mi soffermoun attimo, entra in stanza un animatore, attenzione vestito di VERDE!

Che efficienza mi è bastato pensare di dare un suggerimento, che subito si sono adoperati ed hanno soddisfatto il mio desiderio! L'animatore mi conduce al punto d'incontro per la nuova attività.

Sul posto ci sono ad aspettarmi mi due avvenenti e prosperose animatrici che mi conducono in una stanza un po' appartata, mi fanno accomodare su un letto........e mi legano!

Interessante, molto interessante.......

Mi collegano una sacco di fili, cuscinetti ed elettrodi, sono pronto ad esplorare la frontiera del sesso estremo!

Rimango un filo deluso quando una delle animatrici mi spiega che non ci sarà contatto tra noi … sesso virtuale … vabbè mi ispira un po' meno, ma ormai i miei sensi di bradipo sono tutti pronti va bene tutto … fatemi quello che volete ... Dee del piacere!

Avviano la macchina dell'eros che inizia a gonfiare i cuscinetti in sequenza, emettere rumori di vario genere … a me niente di tutto questo sembra eccitante! Non sarà che il mio bradipo sia diventato inpot … naaaaaaa!

Nel preciso istante in cui mi balena questa assurda idea il letto sul quale sono legato inizia da prima a sollevarsi e poi ad alzarsi portandomi alla MASSIMA EREZIONE! … Le animatrici osservano stupite ed esclamano in coro: "Com'è grande!". Orgoglioso rispondo con aria da marpione navigato … sono alto 2 metri! In pratica il letto mi ha messo in piedi, continuando a pompare e gemere … ma di piacere neanche l'ombra! I miei sensi di bradipo si stufano e quasi mi addormento!

Riportato in posizione orizzontale mi slegano e mi congedano. Appena, appena un po' deluso seguo la mia guida di verde vestita che mi accompagna ai miei appartamenti.

Dimentico subito la lieve sensazione di delusione perché c'è già ad aspettarmi il suntuoso pranzo!

Mi abbuffo e soddisfo ogni mia curiosità culinaria, adesso sì che sono appagato!

Memore dell'esperienza della mattina entro in bagno con circospezione per lavarmi i denti. Ne esco indenne! Affronto un pomeriggio iperbolico e strabiliante.....che si conclude con la cena....devo descriverla per farvi ancora invidia? OK sarò buono e ve la lascerò immaginare.

Anche per oggi si conclude la narrazione, da adesso in poi è sottoposto a censura.

Ciao a domani.

Diario di bordo: terzo giorno.

Sveglia alle 4:30.

La paura di perdere anche solo uno dei mirabolanti impegni della giornata mi ha provocato un sottile stato d'agitazione. Ne approfitto per restituire il favore alle zanzare che mi hanno utilizzato come punto di rifornimento di fiducia per tutta la notte.

Nella bagarre che ne scaturisce, loro sono molte, ma io sono determinatissimo a fargliela pagare, mi scordo di un ostacolo che campeggia a metà parete … una sonora testata mi riporta all'istante alla realtà! Approfittando del mio momentaneo stordimento le zanzare lanciano l'assalto finale. Cerco di riprendere il controllo ma, stordito dalla sonora zuccata ed indebolito dall'abbondante trasfusione subita, stento a riprenderlo.

Solo un pensiero riesce a risvegliare il guerriero che è in me … tra poche ore servono la lussuriosa colazione, niente e nessuno mi impedirà di goderne!

Mi risollevò come Rocky Balboa dopo aver preso un'intera autorimessa di autobus sul viso da Ivan Drago! Il solo mio sguardo terrorizza l'avversario che si ritira ad ali levate … sinceramente solo per un attimo mi balena il pensiero che fossero giá più che sazie. Lo rimuovo subito: se non credo io in me stesso chi altro lo può fare!

Decido di andare al bagno, entro con circospezione ho ancora negli occhi ed in qualche vestito le immagini "dell'umidità di ieri". Via libera tutto asciutto. Mi piazzo davanti allo specchio osservo ma anche oggi qualcosa non mi convince. Perché sulla mia faccia non ci sono naso, occhi e bocca? Dopo qualche secondo di smarrimento una fittolina al quadricipite mi ricorda: lottatore di sumo con variante! Ecco come per magia appare la mia faccia! Tumefatta dalle pinzature e sfregiata dalle cicatrici dovute ai ripetuti incontri poco amiche voli con la mensola, ma con occhi,naso e bocca al loro posto.

Cerco di superare velocemente lo spavento per la visione della mia faccia appena sveglia, la mia attenzione è attratta da alcuni particolari!

Ma come cazzo sono andato in giro ieri! Peli, pelucchi, ciuffetti campeggiano ovunque! Mi sono fatto la barba applicando la famosissima bizona di Ornzo Caná! Corro, … si fa per dire, ai ripari. Schiuma, agito, stappo, sto per premere ... una fastidiosa sensazione di pavimento bianchiccio ed appiccicoso mi

attraversa!

Predispongo la mano prescelta per accogliere il getto di schiuma, la sinistra e la piazzo nel lavandino ... optare per la mano destra vorrebbe dire aumentare notevolmente il coefficiente di difficoltà la mattina e pervasa sempre da un'onda di frenesia e non riesce a stare ferma. Miro schiacciò centro!

Che diavolo è questa sbobbetta molliccia, dov'è la mia schiuma!

Beh facendo un conteggio approssimativo tra quando ho agitato il tubetto e quando ho erogato son trascorsi almeno cinque minuti,forse è il caso di riagitare il tubetto. Imposto velocità sfrenata ed eseguo tutte le operazioni sopra descritte.... arrivo giusto in tempo, la schiuma sta già iniziando a cedere.

Distribuisco uno strato uniforme ed abbondante su tutto il volto e mi accingo a radermi sperando di applicare l'inverso della biozona di ieri, altrimenti vorrebbe dire ripassare negli stessi punti di ieri e lasciare la selva di pelucchi ancora più rigogliosi.

E' ufficiale stimo ed ammiro i lottatori di sumo.

Termino la rasatura con le lacrime agli occhi. Non è la commozione per il risultato ma bensì il dolore lancinante alle gambe. OK va bene cosi non ce la faccio più! Adesso doccia! Il mio sguardo si posa sull'accapatoio in microfibra … mi vengono alla mente i successi di ieri e i punteggi altissimi ottenuti per

difficoltà e creatività! Bellissimi ricordi, grandi soddisfazioni … oggi mi lavo a pezzi!

Eseguo un minuzioso lavaggio che scorre via veloce e senza intoppi ed in men che non si dica esco dal bagno profumato e rigenerato.

C'è già la colazione? Controllo l'ora incredulo: 8:35, beh dai anche oggi ci ho messo poco!

Purtroppo questo sabato è stato indetto lo scopero degli animatori tutte le attività sono sospese. Mi aggiro per questo atipico villaggio e noto con ammirazione che qui per rendere più efficace lo sciopero gli animatori hanno portato via tutto, infatti non riesco a trovare niente, hanno portato via persino la piscina.

Cavolo quando fanno sciopero lo fanno alla grande! La giornata trascorre leggera e priva di intoppi … meno male il letto è comodo!!! ... beh comodo … mi sega un po' il polpaccio quando sto disteso ma in compenso ho dei piedi freschi!!

A domani, il resto degli avvenimenti è sottoposto a censura.

Diario di bordo: quarto giorno

Oggi è domenica , la domenica anche se sono in vacanza decido di riposarmi. La domenica Mattina non c'è cosa migliore che poltrire sotto le coperte. Non c'è cosa migliore che acciambellarsi come un gatto.

Apro un occhio e fresco come una rosa dopo centinaia di ore di sonno, penso questa mattina salterò la lussuriosa colazione ho fatto sicuramente tardi!

Allungo la mano alla ricerca dell'orologio sono curioso … Beh molto curioso anche il fatto che il lenzuolo della domenica sia fatto apposta per trattenerti nel letto. Cerco di muovere il braccio destro ma mi muovo come nel supermovaiolone della domenica sera. Spingo come se dovessi spostare l'intero villaggio vacanze, ma questi geniali creatori del villaggio hanno dato il meglio di se.

Nella notte hanno sicuramente sostituito i normali lenzuoli, con un modello modificato che impedisce anzi azzera lo scivolamento. E' praticamente impossibile far uscire il braccio destro dal lenzuolo. Simpatico dev'essere il primo gioco della giornata ed io voglio vincere ed escogito subito una manovra alternativa. Cerco di raggiungere l'orologio poggiato sul comodino, che si trova alla mia sinistra.

OK se mi avete lumachizzato il braccio destro con questa vostra diavoleria abrasiva, eh,eh allora io vi frego uso il sinistro! Con una contorsione degna di Mister Fantastic (l'uomo elastico dei fantastici quattro), lussando e sublussando in più modi la spalla provocando danni probabilmente irreparabili raggiungo il piano del comodino. Da questa comodissima posizione cerco l'orologio nel buio.

Muovendomi fluido come una ruota dentata arrugginita, sbatto sulla bottiglia d'acqua, la quale si ribalta colpisce il bicchiere che si impennna schizzando via a velocità supersonica sbatte sul display del cellulare.

Tutti gli oggetti animati da un'energia cinetica degna dei protoni del CERN, volano fragorosamente in terra.

Attonito per lo spettacolo pirotecnico mi stavo quasi per scordare cosa stavo facendo. Una fitta lancinante da spillone Woodoo alla spalla sinistra, mi riporta alla realtà. Decido di immolare alla causa la spalla e compiendo un ultimo e dolorosissimo sforzo riesco a prendere con la punta dell'indice e del medio il

cinturino dell'orologio.

Con questa presa salda tento di richiamare a me il braccio, ma i danni alla spalla sono tali che non riesco a muovere niente. Cerco di girarmi sul fianco sinistro ma mi scontro con la mia agilità pari a quella di una tartaruga ultracentenaria che per la prima volta in vita sua si trova rovesciata sul guscio.

Giunto a metà rotazione i dolori alla spalla si fanno insopportabili.

Tento di leggere l'ora sul display dell'orologio.... perché il display non ha i consueti numeri i che indicano il preciso trascorrere del tempo? Un lampo di genio, che stupisce anche me, mi porta alla mente un irrilevante dettaglio: fava sei senza occhiali.. non ci vedi da qui a li! Mi faccio un rapido punto della

situazione, per aiutarmi a sciogliere (e mai termine mi è sembrato più appropriato) il dilemma sul da farsi.

Braccio sinistro in posizione da crocifisso del Cimabue, che afferra saldamente con il polpastrello della falangetta del dito medio e l'unghia dell'indice sinistro, l’orologio. Spalla sinistra ormai quasi staccata dal resto del corpo. Corpo steso supino in parziale rotazione sinistra. Braccio destro vittima delle sabbie mobili

impossibilitato in ogni movimento.

OK per vedere l'ora da questa distanza ho bisogno degli occhiali. Per prendere gli occhiali, anch'essi sul comodino, devo lasciare l'orologio. Se lasciò l'orologio con tutta probabilità cadrà anch'esso in terra raggiungendo bottiglia, bicchiere e telefono. Che me ne faccio degli occhiali se non ho più nè l'orologio né il telefono entrambe schiantati al suolo? Mmmmmm ma che bell'inizio di domenica?

OK rifletto, nei limiti di quanto la tirchia natura mi consente di fare … Basta ho deciso mi giro e mi siedo nel letto.

Come Jeeg quando Miva gli lancia i componenti mi ricompongo ed in un tempo che non so quantificare, per ovvi motivi, porto a termine le mie 7 fatiche di Ercole.

OK sono seduto! Prendo gli occhiali li indosso, prendo l'orologio … LE SEI???? Ma com’è possibile? Domenica, dormire, acciambellato ... NIENTE!!!

Ormai completamente sveglio per la gara di pentatlhon disputata con l'orologio, decido di alzarmi. Saluto la mensola e vado in bagno. Oggi doccia. L'accappatoio di microfibra mi saluta ed inizia lo straching per arrivare caldo al nostro momento acrobatico. Questa volta la doccia non mi frega. Piazzo le ciabatte come prima barriera, tanto le mie ciabatte messe in fila corrispondono alla larghezza del bagno ed un asciugamano come seconda barriera di sicurezza.

Apro l'acqua e mi rilasso. Controllo per puro scrupolo la situazione acqua, ma con le barriere che ho disposto tutto è apposto … eeeeeeeeehhhhhhhhh le ciabatte stile beach boys stanno cavalcando la cresta dell'onda intonando EVERYBODY CAN SURF … e si stanno per abbattere sull'asciugamano!

Con la stessa velocità con la quale cresce la barriera corallina, mi fiondo sulle ciabatte, le afferro ed ingaggio una singolar tenzone con l'onda anomala che avanza minacciosa. Con una raffica di sapienti colpi degni dell'erede della scuola delle sette stelle di Okuto respingo l'attacco!

L'accappatoio mi abbraccia felice!

Termino la doccia lavo i denti e stremato aspetto la colazione sono le 8. La domenica prosegue senza sussulti aspetto con una certa emozione la visita delle guardie svizzere. Puntuali come da tradizione, son svizzere, alle 12 arrivano. Per l'occasione hanno abbandonato la classica divisa con pennacchi ed hanno

indossato i costumi da Re Magi. Si presentano sorridenti e carichi di doni.

Care G.S. sarò sempre debitore mi avete dato alla luce e siete sempre presenti con il vs carico d'amore incondizionato.

Grazie.

Oggi chiudo così. A domani.

Diario di bordo: quinto giorno

La notte trascorrere male e movimentata, cioè virtualmente questi lenzuoli tessuti con la colla da topi, impediscono ogni movimento! Dicevo brutta notte, sonno agitato e frastagliato. Scoprirò più tardi premonitrice di funesti avvenimenti che sicuramente segneranno il mio animo e le successive giornate …

però segnerà meno la mia testa!

Prendo sonno quando albeggia, cado tra le morbide e coccolose braccia di Morfeo mi rilassò..... un animatore burlone irrompe nella stanza offrendomi la colazione dell'astronauta 3 pastiglie.

Il simpatico animatore, che in altro mento avrebbe avuto vita breve, con aria baldanzosa spalanca la finestra al grido:"....alziamoci che ci fa ancora a letto, guardi che bella giornata di sole!".

Tento di rispondere come si meriterebbe, sicuramente avrei usato parole ascetiche e profonde.... la sua unica fortuna è che ero indeciso se soffocare oppure ingoiare la colazione liofilizzata. Opto per ingoiare, senza protestare tale è il sonno! Unica riflessione … meno male almeno non sono supposte!

Distrutto, stanco, con un ombra che aleggia nella stanza presagio di avvenimenti futuri, mi alzo! Oggi non sono in grado di intraprendere eroiche battaglie, sfide olimpioniche, balzi, danze e quant'altro. Niente barba, niente doccia, niente non è giornata. Oggi minimo sindacale, giusto quello che serve per una

decorosa e inodore convivenza. Esco dal bagno cerco di capire chi sono, cerco di capire dove sono, cosa ci faccio … la colazione è servita ... ma non ho già fatto la colazione dell'astronauta?

Mentre cerco di riflettere, un’amabile animatore si avvicina e con voce flebile e suadente come si addice all'ora mattutina: GIULIANI CHI È GIULIANI! ANDIAMO!

Ma por.... put.... ma che turno di animatori del caz.. costavano meno questi?

Mi trascino fuori dalla suite imperiale cerco di capire chi è che mi cerca che una sonata sciabolata mi cade su una spalla: "sonno ehhhhh?". Un sorriso mi illumina il volto, questa mano, questo sensazione di bruciore sulla pelle mi giro: Mister sei tu?

All'altezza dove dovrebbe esserci la faccia del mister non c'è niente, ma una fastidiosa voce continua a produrre suoni per me senza senso. Seguo il fiume di suoni abbassando progressivamente lo sguardo e finalmente trovo l'origine di quei fastidiosi suoni! Continuando a produrre una quantità impressionante di

suoni al secondo l'animatore mi indica un ascensore che miracolosamente si è materializzato alle mie spalle. Senza nessuna resistenza salgo sull'asensore. Radiolo, è sicuramente il nome del settenano che mi accompagna, continua a vomitare suoni incomprensibili. L'ascensore si ferma si aprono le porte e Radiolo continuando a suoanare la sua fastidiosa sinfonia mi invita a scendere. Con un grugnito segnalo che ho ricevuto il messaggio, invio il segnale di partenza alle gambe. Come un motore Diesel anni 80 le mie gambe sbuffano, borbottano, accennano ad avviarsi ma non si muove niente. Radiolo infastidito alza il volume della sua musica tribale, sinceramente non credevo fosse possibile, con ampi gesti mi fa cenno di scendere!

Eehhh ....siiii .......hhooo....... caaaapitoooooo..... stooooo aaaandaaaandoooo.... nooooo..... ah è vero non mi sono mosso ancora! Con lo stesso sforzo di Hussein Bolth quando scatta dai blocchi di partenza il mio Diesel si avvia e scendo dall'ascensore!

Radiolo mi indica di seguirlo. Annuisco. Mentre eseguo l'oscillazione verticale della testa per manifestare il mio assenso al comando ricevuto, Radiolo si smaterializza. Riporto la testa in posizione di partenza e Radiolo è sparito. Del nano fratello di Pietro Mennea è rimasto solo la scia di suoni fastidiosi ed insensati.

Attivo la funzione inseguimento acustico ed inserendo la funzione velocità smodata seguo la fonte di quell'odiosa melodia!

Addentrandomi nei sotterranei seguendo la funesta voce mi sento molto:

"Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrova in in una selva oscura ove la retta via era smarrita..."

Finalmente Radiolo Pietrolo Mennea si accorge che ha perso il carico e si ferma. Io con la marcia velocità smodata inserita avanzo come un eurostar, prima che esca però dal cantiere Ansaldo Breda.

Radiolo Pietrolo Mennea appena mi vede sopraggiungere per niente impressionato della mia velocità, anzi ... riparte stabilendo il nuovo record sugli 800 come già fatto dal suo predecessore.

Finalmente giungiamo a destinazione. Nel turbine di suoni che continua ininterrottamente ad emettere, non so come, visto anche le mie condizioni di sonno regresso e carenza d'ossigeno dovuto alla gara appena finita, riesco a capire di sistemare in un cassetto tutte le mie cose.

Cosaaaaaaa??Ma ti sei intontito da solo,ti sei stordito con il rumore della tua voce stessa?

Cioè spiegami meglio, secondo te io lascio lì il mio cellulare? l'unico oggetto che mi tiene collegato con il mondo esterno? Che fa si che un sempre crescente gruppo di amici mi faccia compagnia e mi aiuti a superare questo momento? Momento in cui sto realizzando che forse la scelta di questo villaggio non è

stata tra le più oculate! Radiolo Pietrolo Mennea è inamovibile!

Eseguo

Mi indica una porta ........la porta d'accesso al programma spaziale!

Un addetto al piano spaziale mi fa stendere sul modulo di comando ed avvia la procedura di preparazione al decollo. Mi Stendo, primo problema il modulo è più corto dell'astronauta!! Posiziona le mie gambe in modo da fare invidia al contorsionitsta più navigato. L'addetto mi aiuta ad indossare il casco eeee

ooooopl......cazzo non mi ci passa il naso! Ok dopo vari tentativi l'operatore opta per la soluzione manuale e mi infila anche il casco.

Pronto? Do l'ok!

Il modulo viene inserito all'interno della Park spaziale. Inizia la procedura per il decollo. L'astronave inizia ad emettere tutta una serie di rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi.... dopo alcuni minuti estraggono il modulo dalla Park spaziale. Deduco ci siano dei problemi. Appena estratto un'altra assistente al decollo mi pratica una puntura sul braccio, ma che cavolo c'entro io se non parte......??

Vengo reinserito nella Park spazial: rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi .. rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi ... rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi...rumori metallici, tonfi, botti, sbuffi...Niente non ne vuole sapere.... missione annullata.

Estraggono il modulo dalla ParkSpaziale mi liberano dal casco, consentendo al mio naso di riprendere la sua normale posizione e poi con aria innocente l'assistente al decollo mi dice: "Può scendere!"

Certo è almeno mezz'ora che ho le gambe in questa posizione io vorrei scendere ma mi sta venendo il dubbio che non camminerò mai più! Alla fine riesco a districarmi ed alzarmi.... come un incubo all'istante si materializza Radiolo Pietrolo Mennea!

Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mi tuffo sul cassetto dove ci sono le mie cose mi alzo e … ci risiamo è già sparito! Trovare la via del ritorno comunque è più facile, basta seguire a ritroso i quadri spostati, i segni sul muro la scia di gocce di sudore … tutti segni del mio passaggio dell'andata!

Et voilà sono all'ascensore, Salgo ignorando completamente Radiolo Pietrolo Mennea ed arrivo fino al punto di non sentire più la sua fastidiosa emissione di suoni. Ho in mente solo la mia cameretta, la comoda,accogliente, silenziosa, riservata, camera. Entro, chiudo la porta mi lascio cadere sul letto, .. cioè

metà sul letto e metà no perché il letto è corto! Ma va bene pace e tranquillità. Quasi, quasi recupero un po' di sonno ... i suoni si affievoliscono le membra si rilassano FINALMENTE!

Toc,toc.....Toc,toc.....eeeeeeeeehhhhhhhhhnnnn e che cazzo!!!! L'imprecazione mi sfugge, cosa c'è adesso?

L'animatore più antipatico presente sulla faccia della Terra è venuto a comunicarmi l'irreparabile! Da oggi si cambia stanza! Un tuffo al cuore ... l'avevo detto che foschi presagi aleggiavano nella stanza! Il cuore conduce il mio sguardo subito verso di lei la mia MENSOLA! Ci abbiamo messo un po' a capirci, o meglio io... lei nonostante le mie ripetute testate non si è mossa di un micron!! Adesso che ci rispettavano, o meglio io... lei mi ha fatto capire che non si sarebbe smossa! Adesso che ci volevamo bene ... ci separano!!! Addio porterò sempre con me il tuo ricordo ... e le tue cicatrici!!

Con il magone, il groppo in gola ed un giramento di palle vorticoso preparo le mie cose e trasloco nella nuova destinazione!! Entro nella nuova stanza, nonostante il giramento di palle, opto per l'approccio simpatico:" buongiorno sono venuto a farle compagnia...." risposta:" sono io che sono poco di compagnia!" ......e cominciamo bene........

Mi accomodo, sistemo le mie cose, ripongo e penso a lei la mia mensola..... la mano sfiora le cicatrici.....

All'improvviso una raggio di luce illumina la triste giornata. Un avvenente animatrice mi propone tutta una serie di giochini..... no calma con la fantasia, non quei giochini..... Giochini con numeri, lettere, parole disegni, forme geometriche ed io regredito all'infanzia gioco felice!

Non so quanto tempo passa ma purtroppo finisce. Con i suoi grandi occhioni da cerbiatta mi dice: "Poi ci sarebbe da rispondere a qualche

domanda, .... lo fa dopo da solo.....??" Completamente invaghito e rincoglionito annuisco. Lei se ne va, osservò le domandine, .... ma quanti fogli sono.... rapida occhiata, sono numerate, volo all'ultima pagina.....550 domande!

Scusate adesso vi saluto devo rispondere a qualche domandina....

Diario di bordo: sesto giorno

OK vi confesso che a questo punto ho dei forti dubbi ..... lo dico sottovoce.... ho il forte sospetto che questo non sia un villaggio vacanze!

Sapete cos'è.... è un centro di studio di sostanze dopanti! Vi spiego Questa mattina non mi hanno dato le pasticchine che mi danno tutti i giorni. Nell'attesa io con la solita celerità e precisione mi sono lavato e fatto la barba... rischiando la vita più volte, muovendomi alla consueta velocità supersonica.... per un bradipo!

Anche oggi ne esco vittorioso ed in un paio d'ore mela cavo. Vedrai che con le gomme nuove, due migliorie aerodinamiche, recupero 2 secondi sul giro, Rettifico sul giramento di palle!

OK colazione, ricca come sempre...una scodella di plastica con latte e caffè e ben 4 biscotti!! Ma che minchia mi fanno 4 biscotti, sono 105 kg! Li brucio solo per attivare il processo di masticazione e deglutizione.

Una sensazione mi attraversa la mente..ma quanto è peso questo cucchiaio di plastica oggi!! Il latte è bollente ma come per magia nel tragitto "tazza" bocca arriva già freddo.... mah eppure non c'è così freddo in stanza.... ahhhh ho capito è lo spostamento d'aria prodotto dal mio movimento rapido che fa si che il

latte si raffreddi!

LLLLLaaaaa mmmmmaaaaatttttttttttiiiiinnnnnaaaaa ssssscccccooooorrrrrrrrrreeeee llllleeeeennnnntttttaaaaa nnnnnooooonnnnn sssssooooo cccccooooosssssaaaaa sssssuuuuucccccdddddeeeee....

Tutto, cioè tutto quello che faccio io sembra fatto alla moviola, mi muovo comee un fermo immagine all'interno di un film che procede a velocità normale tutto sembra più veloce di me... toh una zanzara aspetta la schiaccio.... clap... mancata cavolo come ha fatto è già uscita dalla stanza mi ha pinzato 3 volte e 2 il vicino nel tempo in cui io cercavo di battere le mani!! Dev'essere una zanzara motorizzata Ferrari!!

Le ore si allungano, le distanze si allungano... per andare in bagno devo avviarmi ancor prima di avvertire lo stimolo, se parto quando ne sento la necessità me la faccio sotto ancor prima di essere arrivato in bagno, tantoè diventato lungo il percorso.

Come nel telefilm L'UOMO DA SEMILIONI DI DOLLARI, telfilm fantastico anni '70 in cui il protagonista:

Il colonnello Steve Austin, a causa di un incidente durante una missione, perde le gambe, il braccio destro e l'occhio sinistro. Su di lui viene effettuata una ricostruzione bionica all'avanguardia, che sostituisce gli organi danneggiati con arti bionici. La serie prende il titolo dal costo dell'intervento, appunto di sei milioni di dollari.

Vi ricordate il magnifico effetto per frlo sembrare veloce.... rallentavano tutto il film ed inserivano un motivetto: tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa che simboleggiava il muoversi veloce del protagonista.

Beh ecco la mia mattina faceva più o meno:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Ideona! Allora vado a fare due passi!

Mi giro per scendere dal letto:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Metto giù le gambe:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Mi metto seduto sul letto:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Mi alzo in piedi:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Mi infilo le ciabatte... doppio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa; vedrai 2 piedi 2 ciabatte!

Parto!

Primo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Secondo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Terzo passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Quarto passo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

E che palle! Una lumaca mi lampeggia nervosa con i fari: "Hey nonno se c'hai sonno resta a casa la mattina!!!" Esclama sorpassandomi! Ma io vermente sto andando a manetta!!! tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa.

Finito di circumnavigare il letto mi risiedo sul letto stesso sfinito:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Vabbè la passeggiata la faccio dopo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

E' l'ora di pranzo, che come sempre vi viene servito in camera!

Grazie allora mi alzo, mi lavo le mani e mangio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

OK le mani non me le lavo, mangio:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Mi siedo a tavola, ho la sensazione che sia passato un saccodi tempo, noto con stupore che il mio compagno di stanza Burlone Gigioneggione ha già finito di mangiare: accidenti che fame avevi oggi, penso stupito!

Forchetta:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Infilzo la pasta:tatttaaatttaaa;tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa;

La porto alla bocca:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Che strano oggi è fredda di solito è bollente!

Mastico:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Consumo tutto il mio pasto e da buon amico di dentista corro a lavarmi i denti: tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa, ma che strano oggi non fa laschiuma nemmeno il dentifricio mentre strofino lo spazzolino sui denti!

La sensazione che tutto stia andando più veloce di me aumenta... ma che strano effetto speciale!

All'improvviso un uomo mi viene a cercare per accompagnarmi...:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa, lo seguo:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Mi conduce in una stanza con strane apparecchiature alle pareti ed un sacco di computer. Mi attaccano su tutte le articolazioni, sulla schiena delle strane palline. Adesso facciamo delgi esrcizi, ok! Basta non ci siano domandine da compilare dopo.......

Allora stenda le braccia...tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Porti la punta dell'indice al naso ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Apra e chiuda le mani ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Apra e chiuda l'indice sul pollice ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Adesso braccia incrociate si alzi dalla sedia ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Perfetto adesso cammini avanti ed in dietro ... tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaatatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa :tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa

tatttaaatttaaa:tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa tatttaaatttaaa.

Benissimo adesso mi danno da bere un bicchiere di sostanza isotonica,rigenerante,ristrutturanteisomma nabbomba!!

Attenda una mezzora e poi ripetiamo i test. Mi accomodo su una poltrona ed aspetto ... aspetto ... aspetto uno strano senso di frenesia mi inizia a salire ... aspetto . aspetto ... inizio a muovere il collo poi le mani poi le braccia. Ok non ce la faccio a stare seduto mi alzo!

Rientrano gli ani-dottori... ripetiamo i test:

Stenda le braccia, Porti la punta dell'indice al naso, apra e chiuda le mani, apra e chiuda l'indice sul pollice, adesso braccia incrociate si alzi dalla sedia, cammini avanti ed in dietro....la sindrome di Benny Hill si è impossessata di me non è che mi muovo ... volo ... vada più piano non riesco a filmarla ... il pc non ha abbastanza memoria per analizzare dati a questa velocita... adesso si che mi sento come un protone nell'accellerometro del CERN!!

Non so cosè ma mi piaceeeee: Druido prepara ancora di questa pozione... io ed i miei amici Asterix ed

Obelix siamo invinvibili!

Il Druido però mi stupisce abbiamo finito la riaccompagno in stanza! In stanzaaaaaaaaaaaaaa????? Ma fatemi fare qualcosa ho la pozione gallica che fermenta in me fatemi: illuminare tutto il villaggio collegando una bicicletta al generatore di corrente; oppure traslocare l'ufficio tanto posso tranquillamente prenderlo tutto e spostarlo in una sola volta; oppure posso battere qualche record olimpico a sua scelta..

No è inamovibile si torna in stanza! Arrivati in stanza decido di fare uno spuntino... dilanio in un batter d'occchio tutto quello che c'è di commestibile, poi delle urla attirano la mia attenzione ... cosa dicono? ... fermo, fermo, Giuliani smetta di moredere il polpaccio del suo compagno di stanza ... ma cosa vuol dire ...con chi ce l'hanno ... certo è peloso questo cibo ... peloso??? polpaccio??? dicevano fermo,fermo Giuliani??? O cavolo mi scusi....eh,eh, avevo famina!!!

Passo il resto del pomeriggio nella ruota come un criceto a smalire la pozione del Druido ... alle 18 finisce e mi spengo ... un ultimo pensiero prima del blackout domani ci faccio il bagno nella pozione!!!!

Claudio Giuliani

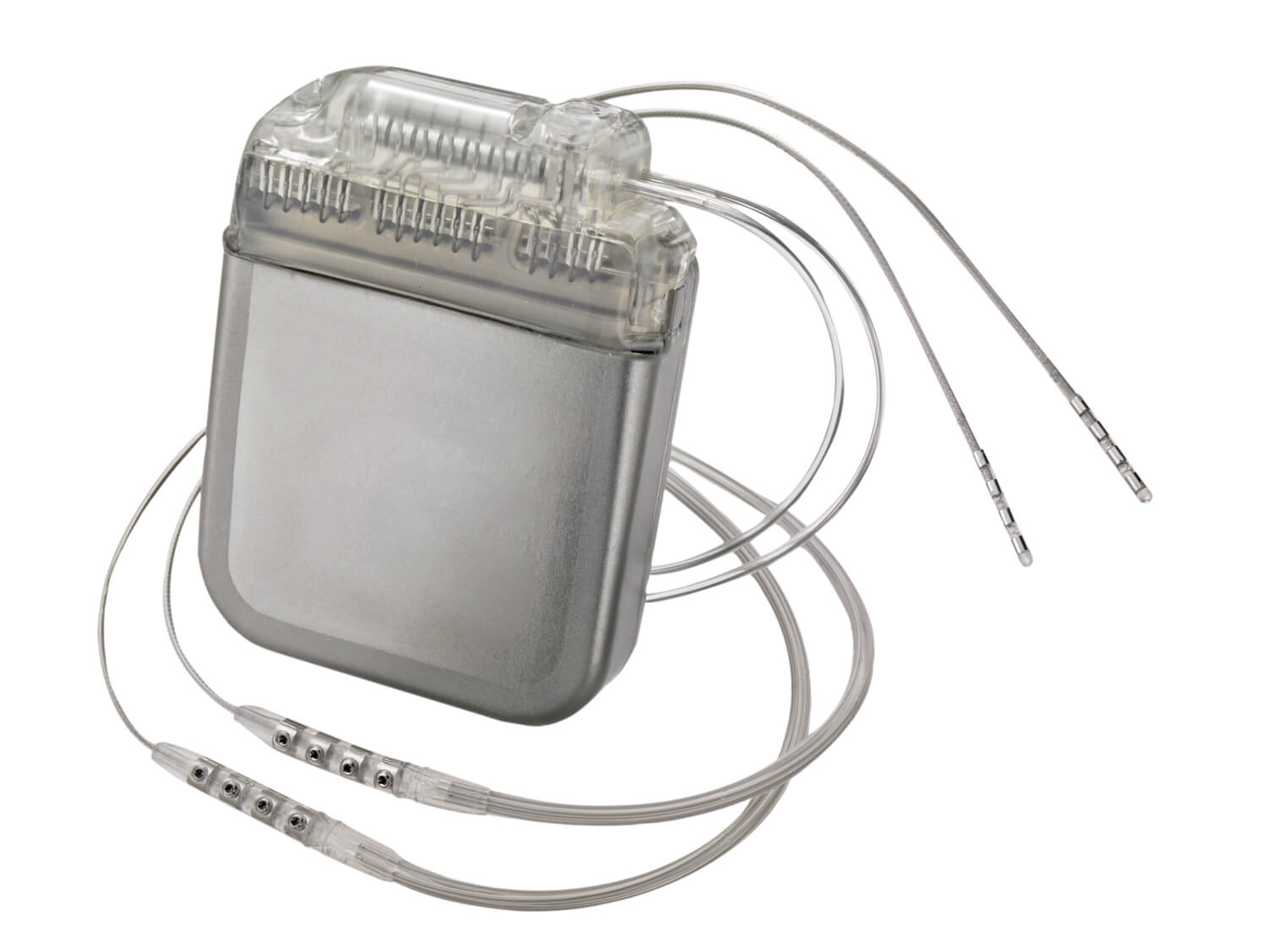

La terapia di stimolazione cerebrale profonda

La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è una terapia reversibile che prevede l’inserimento chirurgico di un sottile elettrocatetere isolato all’interno del cervello (nella maggior parte dei casi in un’area chiamata nucleo subtalamico), che viene poi collegato tramite un’estensione a un piccolo dispositivo chiamato neurostimolatore (simile a un pacemaker), di solito impiantato sotto la cute nella zona toracica o addominale.

Il sistema è completamente impiantabile e gli elettrocateteri e il neurostimolatore sono praticamente invisibili sotto i vestiti. Quando è acceso, il neurostimolatore genera impulsi elettrici che vengono inviati al cervello, per interrompere o ridurre i segnali elettrici che causano i sintomi della malattia di Parkinson. Un programmatore consente al paziente di regolare gli impulsi. Occorre continuare ad assumere i farmaci per la malattia di Parkinson, ma in certi casi è possibile ridurne sensibilmente le dosi.

La terapia DBS è più efficace in pazienti di età non superiore a 70–75 anni. Quando i farmaci non consentono più di tenere sotto controllo i sintomi della malattia di Parkinson (ad es. il tremore, un sintomo che risponde particolarmente bene alla terapia DBS) oppure inducono preoccupanti effetti collaterali, il paziente può essere ritenuto idoneo a questa procedura, anche se la malattia è ancora in fase iniziale.

Terapia di stimolazione cerebrale profonda (DBS)

60 anni fa, negli anni cinquanta del secolo scorso, veniva inventato il primo pacemaker. Quarant’anni dopo, applicando la tecnologia dei pacemaker ai disturbi

neurologici, veniva sviluppata in Francia la tecnologia di stimolazione cerebrale profonda. Da allora, la tecnica chirurgica è notevolmente migliorata e in tutto il

mondo più di 75.000 pazienti hanno scelto di ricorrere a questa terapia.

Altre informazioni

DBS Considerazioni Centri DBS Ricovero pre-DBS DBS faq (domande frequenti)

Di quali informazioni hanno bisogno i pazienti in previsione della terapia DBS?

Alcune informazioni consentiranno ai pazienti di decidere se la terapia DBS è la scelta giusta per il loro caso:

- Quali sono i pazienti ritenuti idonei alla terapia DBS?

- Qual è il momento giusto per considerare di avviare il trattamento con la terapia DBS?

- Quali sono i benefici della terapia DBS?

- La terapia DBS presenta rischi?

Quali sono i pazienti ritenuti idonei alla terapia DBS?

Alcuni pazienti possiedono i requisiti per essere sottoposti alla terapia DBS. Per saperne di più occorre rispondere alle seguenti domande;

1. Ha la malattia di Parkinson da almeno 5 anni?

SI | NO

2. Ha fastidiosi periodi off (periodi in cui il medicinale non agisce in modo sufficiente e si manifestano i sintomi della malattia)?

SI | NO

3. Ha dolorose discinesie (eccessivi movimenti involontari)? (Se non è sicuro di soffrire di discinesie, chieda al neurologo.)

SI | NO

4. Prende dosi frequenti di farmaci dopaminergici (Levodopa, Sinemet®, Stalevo®, Parcopa®) in una giornata tipica?

SI | NO

5. Soffre di uno dei seguenti effetti collaterali causati dai suoi medicinali, pur avendo fatto ricorso a svariate combinazioni di farmaci: sonnolenza, nausea, allucinazioni, confusione o altri disturbi cognitivi, stordimento quando si alza in piedi, modifiche comportamentali/di personalità (iperattività sessuale, comportamento compulsorio, ecc.)?

SI | NO

Se per alcune di queste domande la risposta è “Sì”, il paziente potrebbe essere un potenziale candidato per questo tipo di trattamento.

Qual è il momento giusto per considerare di avviare il trattamento con la terapia DBS?

Per ricevere il trattamento ottimale, è importante avviare la terapia DBS entro la cosiddetta “finestra temporale di opportunità”, che si apre quando si

presentano i seguenti casi

- Il paziente soffre di malattia di Parkinson da almeno 5 anni (ciò esclude la possibilità che si tratti di un’altra formaatipica di parkinsonismo, dal momento che la terapia farmacologica è di solito sufficiente entro tale lasso di tempo)

- I sintomi (ad es. tremore) stanno aggravandosi, malgrado la farmacoterapia ottimizzata

- Il paziente non è più in grado di tollerare gli effetti collaterali dei farmaci assunti

- Prima che la progressione della malattia di Parkinson sia tale da interferire con la vita sociale e professionale del paziente

I benefici della terapia DBS sono maggiori in pazienti di età non superiore a 70–75 anni e in coloro che soffrono di malattia di Parkinson da meno tempo. Mano a mano che il paziente invecchia, e la malattia di Parkinson progredisce, i potenziali benefici della terapia DBS iniziano a diminuire e i rischi correlati ad aumentare. Inoltre, i pazienti la cui vita sociale ha subito un deterioramento troppo profondo a causa dei sintomi della malattia, provano maggiori difficoltà a riprendere le normali attività quotidiane, quando si accorgono che la terapia DBS può renderli più mobili e indipendenti.

La terapia DBS non dovrebbe pertanto essere considerata l’“ultima spiaggia”: i maggiori benefici sono infatti stati osservati nei pazienti che vi hanno fatto ricorso in uno stadio precoce della malattia, rispetto a coloro che hanno atteso fino all’esaurimento di tutte le alternative disponibili.

È opportuno che i pazienti esaminino con il neurologo la possibilità di ricorrere alla terapia DBS in una fase iniziale del programma

terapeutico, anche se i sintomi sono ancora controllati dalla terapia farmacologica. Ciò darà loro il tempo necessario per prendere

in esame i potenziali benefici e i possibili rischi della terapia, e permetterà loro di decidere se la stimolazione cerebrale profonda è

la scelta giusta, quando si aprirà la “finestra di opportunità”.

Perché ricorrere alla stimolazione cerebrale profonda? Quali sono i benefici della terapia DBS?

Cosa la terapia DBS PUO’ FARE per i pazienti

- La terapia può consentire ai pazienti di avere periodi più lunghi di sollievo da alcuni dei sintomi motori

- Prolungamento significativo del numero di ore (fino a 6 ore in più di periodi “on” al giorno, rispetto al solo trattamento farmacologico)1,2,3 trascorse senza la comparsa di movimenti rallentati, rigidità e/o tremore, sintomi estremamente invalidanti della malattia di Parkinson

- Riduzione significativa della quantità e della durata dei movimenti involontari anomali (discinesia), comuni effetti collaterali dei farmaci antiparkinsoniani

- Miglioramento dei sintomi motori della malattia di Parkinson che rispondono alla levodopa, ma senza i potenziali effetti collaterali indotti dal farmaco

- Può mantenere il miglioramento a lungo termine dei sintomi motori, anche dopo 5 anni

- Può consentire ai pazienti di ridurre la quantità di farmaci antiparkinsoniani da assumere (in molti casi fino al 50%)

- Può fornire un certo sollievo da alcuni sintomi non motori, quali disturbi del sonno e dolore derivante da crampi muscolari (distonia)

- Può migliorare la mobilità e la capacità di svolgere la normali attività quotidiane (come ad esempio mangiare e vestirsi da soli, alzarsi dalla sedia, camminare, ecc.), consentendo ai pazienti di riacquisire la propria indipendenza e riprendere la vita sociale

- Può migliorare la qualità della vita dei pazienti e di coloro che li assistono

- Può dare sicurezza e tranquillità, dal momento che la terapia DBS:

- Garantisce una stimolazione nell’intero arco della giornata

- Può essere programmata e adattata alle esigenze specifiche del paziente

- È completamente impiantabile e invisibile

- È una procedura reversibile e il sistema può essere spento e rimosso quando necessario

Cosa la terapia DBS NON PUO’ FARE per i pazienti

- La terapia non porterà alla guarigione della malattia di Parkinson – come tutti i trattamenti per la malattia di Parkinson attualmente disponibili, la terapia DBS contribuirà semplicemente a gestirne i sintomi

- Non migliorerà i sintomi motori non migliorati dalla levodopa (ad eccezione del tremore e dei crampi muscolari)

- Non risolverà tutti i problemi eventualmente correlati ai sintomi della malattia di Parkinson (ad es. isolamento sociale, stigma, problemi emotivi, ecc.) – la terapia DBS contribuirà a tenere sotto controllo i sintomi motori e consentirà una maggiore mobilità, ma sarà compito dei pazienti trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla stimolazione cerebrale profonda

- La terapia DBS non modificherà in modo permanente il modo di pensare o la personalità di un individuo. Tuttavia la terapia DBS – analogamente ad altri farmaci antiparkinsoniani – può avere effetti collaterali psichiatrici, che possono manifestarsi con maggiore probabilità nei pazienti che già soffrono di disturbi psichiatrici indotti dalla malattia di Parkinson o dal trattamento farmacologico. Possono comparire disturbi emotivi, come depressione o mania, stati confusionali o apatia, generalmente rari e il più delle volte transitori, se trattati in modo appropriato.

È importante stabilire aspettative realistiche per i pazienti in merito ai possibili risultati che potranno ottenere con la terapia DBS: potrà contribuire a gestire efficacemente i loro sintomi, ma non porterà alla guarigione dalla malattia di Parkinson.

La terapia DBS presenta rischi?

È stato dimostrato che la terapia DBS ha un favorevole profilo di sicurezza a lungo termine, in particolare in pazienti di età inferiore a 70 -75 anni 1,3,4,5.

Come per qualsiasi intervento chirurgico cerebrale, esistono tuttavia alcuni rischi associati alla procedura, in ogni caso molto bassi se l’operazione viene eseguita da un’équipe di esperti 5. In letteratura viene ad esempio indicato che 6 pazienti su 1.000 (0,6%) possono avere complicanze chirurgiche temporanee (come crisi convulsiva o trauma al tessuto cerebrale), mentre le infezioni cutanee interessano 4 pazienti su 1.000 (0,4%) 5. Per fare un confronto, il rischio di gravi complicanze (ad es. infezione articolare) a seguito di intervento di protesi totale d’anca è 5 volte superiore (2%) 6. Le eventuali complicanze correlate alla terapia DBS sono spesso lievi e di breve durata, e normalmente si risolvono entro 30–90 giorni dall’intervento.

Anche il rischio di compromissioni permanenti dello stato di salute è basso (1,0%), prevalentemente dovuto a emorragia intracranica 5. Come qualsiasi altro trattamento, l’esito può essere letale, ma anche in questo caso il rischio è basso (0,4%) 5, vale a dire lo stesso rischio di morte associato, ad esempio, alla protesi totale d’anca (0,41%).

Sembra che la terapia DBS comporti un rischio maggiore di disturbi dell’andatura e di cadute. Non è tuttavia certo se la stimolazione cerebrale profonda sia la causa diretta di questi disturbi, oppure se i pazienti siano esposti a un rischio maggiore a causa del miglioramento della funzionalità generale e del livello di attività. In ogni caso, risulta chiaramente che andatura, equilibrio e stabilità posturale migliorano in misura significativa da 6 a 12 mesi dopo l’intervento. Inoltre, il maggiore rischio di disturbi dell’andatura e di cadute non sembra incidere negativamente sulla qualità della vita. Ciò nonostante, è essenziale che a tutti i pazienti sia offerta l’opportunità di sottoporsi a fisioterapia al fine di gestire qualsiasi possibile disturbo dell’andatura e che siano monitorati attentamente da un’équipe multidisciplinare prima e dopo l’intervento, in particolare nel corso del primo anno.

Si dovrebbero tranquillizzare i pazienti, spiegando loro che la terapia DBS non modificherà la personalità. La terapia DBS ha una comprovata affidabilità per quanto riguarda i possibili effetti psichiatrici in pazienti attentamente selezionati. Non determina nessun cambiamento significativo dell’efficienza cognitiva globale a lungo termine; inoltre alcuni studi hanno dimostrato che eventuali menomazioni nella scioltezza e nelle capacità del linguaggio, che possono manifestarsi con la terapia DBS, non incidono sui significativi miglioramenti della qualità di vita. I sintomi comportamentali (ad es. depressione, ipomania/mania, apatia, ecc.) sono potenzialmente evitabili (ad es. modificando le dosi del farmaco o la stimolazione, opporre adottando opportune terapie psichiatriche) e, qualora si presentassero, sono normalmente di breve durata e facilmente trattabili.

I neurologi esperti in DBS dovrebbero analizzare a fondo questi aspetti con i propri pazienti, esaminando anche i potenziali rischi associati alla malattia di Parkinson non trattata, ai farmaci antiparkinsoniani e ad altri tipi di terapie.

Queste informazioni consentiranno ai pazienti di confrontare i potenziali benefici della terapia DBS con tutti i possibili rischi, affinché sia così garantita la scelta della terapia più indicata, in grado di gestire nel modo più efficace i sintomi individuali.

Il reparto di Neurochirurgia Stereotassica Oncologica e Funzionale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette, situato in Via Cherasco 15, ha come Responsabile il Prof. Michele Lanotte.

Il reparto, Struttura Semplice Dipartimentale SSD del Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale, è Centro di Riferimento Regionale per la Terapia Chirurgica della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento.

Si distingue in particolare per la seguente attività:

- Trattamento chirurgico (DBS) dei Disordini del Movimento (malattia di Parkinson, tremori di diversa origine, distonie);

- Chirurgia dell'Epilessia farmaco-resistente (stimolazione del nervo vago VNS);

- Chirurgia dei conflitti neuro-vascolari (nevralgia trigeminale, emispasmo facciale).

Afferisce alla struttura l'ambulatorio dedicato di Neurochirurgia Funzionale.

COLLEGATI AL SITO DELLA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Quali sono i possibili trattamenti della malattia di Parkinson?

È importante riconoscere che al momento non esiste nessuna cura per la malattia di Parkinson. Ciò nonostante esistono numerosi tipi di trattamento, che rendono possibile gestire i sintomi della patologia in modo efficace per molti anni, consentendo al paziente di condurre una vita relativamente normale. Con l’aiuto di un neurologo, il paziente può decidere quale terapia è più indicata ai propri sintomi ed esigenze specifiche. Se i sintomi non risultano particolarmente fastidiosi, all’inizio il paziente può decidere, assieme al neurologo, di non trattarli, concentrandosi invece su uno stile di vita sano, che includa attività fisica, relax e regime alimentare corretto, da osservare per tutta la vita.

Trattamento farmacologico orale

Quando i sintomi iniziano a interferire con la vita del paziente, inizialmente possono essere gestiti con piccole quantità di farmaci antiparkinsoniani (ad es. agonisti della dopamina, levodopa, ecc.), da assumere per bocca (per via orale). Tali farmaci sono studiati per aumentare il livello di dopamina che raggiunge il cervello, oppure per stimolare le aree cerebrali in cui agisce la dopamina. La natura estremamente individuale della malattia di Parkinson comporta la risposta differenziata alla terapia farmacologica da parte dei pazienti, ed è pertanto importante che i farmaci siano prescritti e adattati secondo le esigenze specifiche di ogni soggetto. Mano a mano che la malattia progredisce, i pazienti possono richiedere dosaggi più elevati o diversi tipi di farmaci per tenere i sintomi sotto controllo. Ciò può tuttavia essere associato a un aumento degli effetti collaterali, tra cui nausea, vomito, vertigini, psicosi, discinesia, ecc. Prima o poi accade che la terapia farmacologica non riesca più a tenere sotto controllo i sintomi in modo efficace oppure che si manifestino preoccupanti effetti collaterali. Quando ciò avviene, esistono molte altre terapie a cui ricorrere.

Metodi alternativi di erogazione di farmaci

La maggior parte dei farmaci antiparkinsoniani vengono assunti per via orale: ciò significa che attraversano lo stomaco, dove avviene una rapida scomposizione che ne riduce l’efficacia. Per evitare questo inconveniente, esistono due farmaci che possono essere somministrati in modo da bypassare completamente lo stomaco.

• Apomorfina – questo farmaco, che non può essere assunto per via orale sotto forma di compressa, poiché viene scomposto e reso inattivo nel fegato, è somministrato nel tessuto adiposo sottocutaneo, dove può poi raggiungere il circolo sanguigno. Il farmaco viene iniettato sotto cute oppure somministrato in continuo con l’ausilio di un microinfusore. L’apomorfina può essere efficace per alcuni pazienti ed è comunemente utilizzata in caso di controllo inadeguato della malattia di Parkinson. È possibile somministrarla da sola o in combinazione con farmaci antiparkinsoniani orali.

• Gel a base di levodopa/carbidopa – questo farmaco viene somministrato attraverso una pompa esterna collegata a un catetere impiantato chirurgicamente nella parte superiore dell’intestino, da cui è assorbito nel sangue. Questo metodo consente l’erogazione continua del farmaco per l’intera giornata. Si tratta di una terapia applicati a pazienti affetti da malattia di Parkinson in fase avanzata. Si è rivelata efficace, ma richiede che il paziente sia sempre collegato a una pompa esterna, una condizione che può limitare alcune attività quotidiane.

• DBS

• Procedure chirurgiche alternative

La procedura lesionale, un altro tipo di intervento per il trattamento dei sintomi della malattia di Parkinson, prevede l’inserimento chirurgico, a livello cerebrale, di elettrodi che determinano danni selettivi alle cellule preposte al controllo del movimento, contribuendo così ad evitare il tremore. (Gli elettrodi vengono rimossi al tremine dell’intervento). La procedura lesionale, anche se ancora applicata in alcuni pazienti, è un metodo irreversibile ed è pertanto utilizzata in misura limitata.

Future terapie

Molte ricerche sono in corso per mettere a punto nuove e migliori terapie (tra cui metodi ottimali di erogazione dei farmaci), che contribuiscano a gestire i sintomi della malattia di Parkinson: cellule staminali, ricerca genetica, innesti e trapianti di tessuti neuronali. Sebbene lo sviluppo completo di queste terapie richieda ancora molti anni, forse in futuro esse potranno rivelarsi efficaci nel trattamento della malattia di Parkinson, rappresentando una valida alternativa una volta approvate a livello commerciale; il paziente potrà infatti ricorrervi anche qualora si sia già sottoposto alla stimolazione cerebrale profonda, dal momento che la terapia DBS è una procedura reversibile.

È importante che i pazienti analizzino a fondo tutte queste opzioni terapeutiche con il neurologo, affinché sia garantita la scelta della terapia più indicata, in grado di ridurre i sintomi specifici nel modo più efficace.

Introduzione

La classica sintomatologia motoria della malattia di Parkinson (MP) (tremore, rigidità, acinesia, instabilità posturale) si manifesta quando il processo degenerativo responsabile della malattia ha determinato una riduzione del numero dei neuroni dopaminergici della sostanza nera intorno al 50% e del contenuto di dopamina striatale al di sotto di un livello critico di circa il 70-80%. È indubbio, quindi, che esista una fase pre-clinica della MP idiopatica, la cui durata, tuttavia, è stata oggetto di valutazioni discordanti. Uno studio della funzione nigrostriatale mediante PET con 18F-Dopa ha consentito di correlare l'esordio della sintomatologia motoria ad una riduzione delle cellule superiore al 75% e dimostrando che la fase pre-motoria della malattia possa essere molta lunga e dipenda dall’efficienza dei meccanismi di compenso da parte dei circuiti extra-dopaminerigici correlabile all’età all’esordio. In particolare, i pazienti ad esordio giovanile mostrano una maggior efficacia dei meccanismi di compenso ed un andamento molto più lento del processo degenerativo, tant’è che la durata stimata della fase pre-sintomatica può essere di circa 20 anni nei giovani e di circa 10 anni nei pazienti ad esordio più tardivo.

La MP esprime un processo degenerativo cronico di difficile standardizzazione per la sede della patologia e per le variazioni del fenotipo clinico. In considerazione dell'assenza di un test diagnostico strumentale specifico o di un “marcatore” biologico, la diagnosi di MP è attualmente formulata in base alla verifica di criteri clinici quali quelli proposti dalla ‘United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank’ che identificano tre livelli nel processo diagnostico:

- Riconoscimento di sintomi essenziali per la diagnosi di sindrome parkinsoniana

- Criteri d'esclusione per la diagnosi di MP idiopatica

- Criteri di supporto della diagnosi di MP idiopatica

Una revisione dei criteri diagnostici di MP è stata successivamente proposta da Gelb e colleghi. Tali criteri internazionali (nel cui ambito un ruolo rilevante è rappresentato dalla responsività alla terapia dopaminergica sostitutiva) sono largamente utilizzati nella pratica clinica; tuttavia, il loro rispetto fa sì che la diagnosi di “probabilità” venga formulata quando il paziente presenta da tempo i sintomi motori e comporta, comunque, un margine d'errore relativamente elevato. La disponibilità d'indicatori strumentali o biologici rivestirebbe, quindi, una grande importanza consentendo di distinguere con sicurezza i casi di vera MP idiopatica. Questa possibilità è al momento ipotizzabile solo nei pazienti con forme di parkinsonismo monogenico, ma tali mutazioni sono assai rare e rappresentano una percentuale molto bassa dei casi totali di MP. Appare ovvio come la possibilità d'identificare precocemente la malattia consentirebbe di accorciare la durata del periodo pre-diagnostico anticipando il momento della diagnosi dalla comparsa di sintomi specifici (motori) a quella di sintomi non specifici (non-motori) o addirittura in fase del tutto pre-sintomatica. Una diagnosi precoce o predittiva rivestirebbe grandi vantaggi potenziali ai fini della comprensione dei meccanismi di sviluppo della malattia e, soprattutto, per il potenziale utilizzo di terapie “neuroprotettive”, qualora queste fossero effettivamente disponibili.

Le procedure di valutazione clinica

Non solo la durata della fase prodromica di malattia è incerta, altrettanto incerto risultava se la fase prodromica della MP dovesse considerarsi una fase pre-sintomatica o esclusivamente pre-motoria. In altre parole non era chiaro se negli anni antecedenti la comparsa dei sintomi motori potessero manifestarsi sintomi o disturbi di diversa natura.

Gli studi di stadiazione neuropatologica di Braak e collaboratori hanno consentito un fondamentale passo avanti nella comprensione del processo degenerativo che sottende la MP e fornito un punto di riferimento per lo sviluppo d'ipotesi cliniche riguardo alla possibile identificazione di sintomi predittivi della MP.

Il tradizionale substrato anatomico della MP è rappresentato dalla perdita di neuroni pigmentati nella pars compacta della sostanza nera, ma il “marcatore” neuropatologico del processo degenerativo è costituito dalla presenza d'inclusioni α-sinucleina positive sotto forma di neuriti e corpi di Lewy nei neuroni affetti. La MP sporadica può quindi essere considerata una “sinucleinopatia” cioè un processo multisistemico che colpisce cellule nervose “predisposte” in regioni circoscritte del sistema nervoso, iniziando in due sedi e procedendo attraverso sei stadi topograficamente prevedibili, durante i quali strutture dei sistemi olfattivi, autonomici, limbici e somatomotori vengono progressivamente compromesse.

Alla luce della teoria di Braak e collaboratori una rinnovata attenzione si è focalizzata sullo studio di possibili manifestazioni sintomatologiche che precedano la fase clinica motoria della MP, quali i disturbi dell’olfatto, i disturbi autonomici, i disturbi del sonno e la depressione. Qui di seguito serrano trattati solo i disturbi dell’olfatto mentre per gli altri disturbi si veda la sezione dedicata ai sintomi non motori.

I disturbi dell'olfatto